1.国有独资企业增资材料(独资商贸公司监事怎么更换)

国有独资企业增资材料(独资商贸公司监事怎么更换)1.迄今为止,我国现行18种税收中,包括契税在内,已有11种税收分别由人大及其常委会立法,还有7种由制定行政法规的税收会在不远的将来陆续由人大及其常委会制定相关。2.要根据树人育人...

2021-10-28<作者: 马文文>

作者:李晓炳 发布时间:2022-10-18 13:17:53 点赞:次

税务机关穿透海外层层股权交易查补税款,海外避税地真的有用吗?

说到股权设计类的税务筹划,大家第一时间可能已经想到了像开曼群岛、英属维尔京群岛等一众海外“避税圣地”。再不然,起码也得在香港注册一个控股公司,再返回内地重新投资,毕竟股权一到香港连天眼查都查不到了嘛!然而,这些江湖流传的“高招”真的管用吗?

今天给大家分享的就是一个典型的通过成立海外避税公司+香港防火墙公司+内地实体公司的层层股权模式设计,以最终实现“筹划”股权转让企业所得税目的的判例。其中,最值得关注的当是税务总局的明确批复及最高人民法院的最终认定,其执法根据和管理要点是值得我们财务人学习和思考的。文件来源:中华人民共和国最高人民法院行政裁定书【(2016)最高法行申1867号】

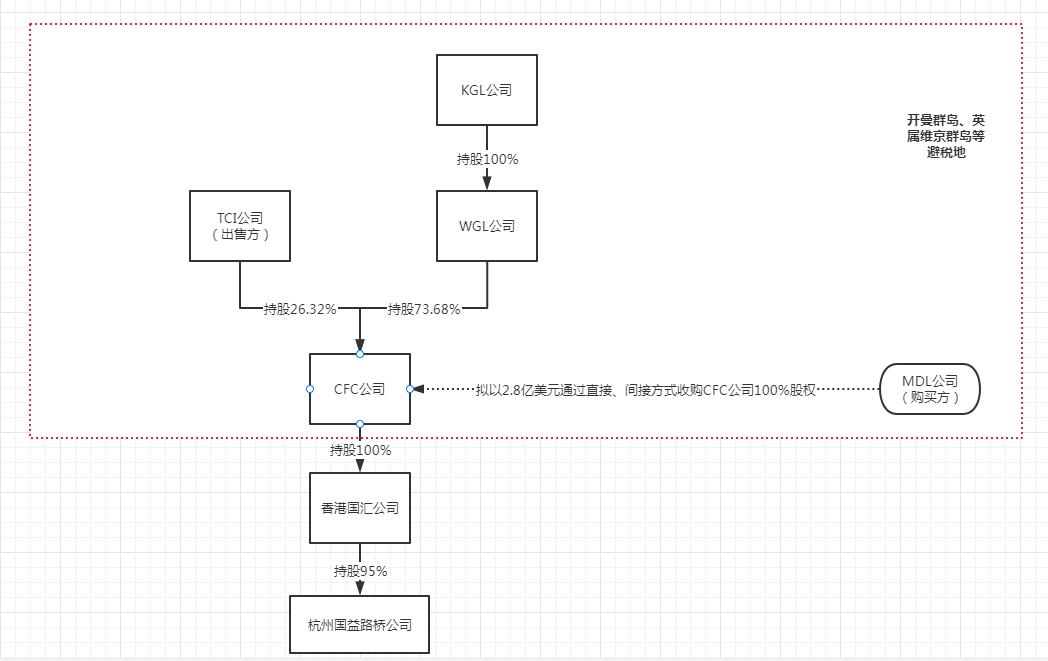

案例概述:注册于开曼群岛的儿童投资主基金TCI公司于2011年9月向税务机关报备其上级母公司股权变更情况,与该交易相关公司股权关系及交易内容如下图所示:

转让方TCI公司认为:转让CFC股权所得属于来源于境外所得,不负有申报缴纳我国企业所得税的义务。

税务机关认定:TCI公司等境外转让方转让CFC公司和香港国汇有限公司,从而间接转让杭州国益路桥经营管理有限公司股权的交易不具有合理商业目的,属于以减少我国企业所得税为主要目的的安排。并要求其补缴企业所得税1.05亿元。

国家税务总局明确批复:“在TCI公司(开曼群岛)、WGL公司(英属维尔京群岛)和KHL公司(英属维尔京群岛)间接转让杭州国益路桥经营管理有限公司股权的交易中,存在以下事实:一是境外被转让的公司CFC(开曼)和香港国汇有限公司仅在避税地或低税率地区注册,不从事制造、经销、管理等实质性经营活动;二是股权转让价主要取决于对中国居民企业杭州国益路桥经营管理有限公司的估值;三是股权受让方对外披露收购的实际标的为杭州国益路桥经营管理有限公司股权。基于上述事实,税务机关有较充分的理由认定TCI公司等境外转让方转让CFC公司和香港国汇有限公司,从而间接转让杭州国益路桥经营管理有限公司股权的交易不具有合理商业目的,属于以减少我国企业所得税为主要目的的安排。”国家税务总局同意对该交易重新定性,否定被用作税收安排的CFC公司和香港国汇公司的存在,认可对原告等取得的股权转让所得征收企业所得税。

最高人民法院认为:首先,再审申请人儿童投资主基金(TCI)在本案中提交的再审申请材料不足以推翻税务机关和原审法院认定的事实。根据国家税务总局于2013年7月针对再审被申请人西湖区国税局经调查后层报所作的批复等证据,原审法院充分肯定了税务机关认定的以下事实,即“一、境外被转让的CFC公司和香港国汇公司仅在避税地或低税率地区注册,不从事制造、经销、管理等实质性经营活动;二、股权转让价主要取决于对中国居民企业杭州国益路桥公司的估值;三、股权受让方对外披露收购的实际标的为杭州国益路桥公司股权”。上述事实来源于税务机关通过调查所得出的结论,围绕涉案公司的注册地点、股权转让的具体数额与方式、股权收购的实际标的、转让所得的实际来源、转让价格的决定因素以及股权交易的动机与目的等要素,税务机关均有充分证据予以证明。这些事实既是再审被申请人作出本案被诉《税务事项通知书》综合考量的基础,也是杭州市国税局作出复议决定和原审法院作出生效裁判的基础。从行政诉讼证据的客观性、关联性、合法性角度看,税务机关在原审中所提供的证据的证明力更强,具备相对优势,本院对上述事实予以认可。再审申请人有关香港国汇公司2004年以前从事房地产投资业务,CFC公司一直从事投资股权、发行债券、管理股权、债权的业务活动等主张,不足以否定上述事实基础,其所提交的证据证明力不足,本院不予支持。

其次,针对股权转让所得数额的计算、税率的确定等事项,再审被申请人作出的被诉行政行为符合相关法律法规的规定。从原审法院的判决依据看,《中华人民共和国企业所得税法》第三条第三款规定了“非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税”,第四十七条规定了“企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整”,结合法律法规的其他规定,原审法院据此强调中华人民共和国的税务机关有权依法确定涉案情形下的征税对象和征税标准,对相关企业的避税行为作出判断并予以合理调整,本案再审被申请人作出的被诉《税务事项通知书》,其职权、管辖、事实认定、法律适用、行政程序均符合上述规定精神,且该《税务事项通知书》作出之前,再审被申请人还与再审申请人进行了充分沟通。因此,本院认为,再审被申请人在本案中履行职责到位,法律适用正确,被诉行政行为程序合法,原审法院的判决理由和结果于法有据,并无不当。再审申请人有关其转让CFC公司股权所得属于来源于境外所得,依照有关法律规定不负有申报缴纳中华人民共和国企业所得税义务的申请再审理由,本院不予支持。

再者,再审被申请人作出的被诉行政行为符合中华人民共和国税收政策的具体要求。国家税务总局发布的698号文第六条明确指出:“境外投资方(实际控制方)通过滥用组织形式等安排间接转让中国居民企业股权,且不具有合理的商业目的,规避企业所得税纳税义务的,主管税务机关层报税务总局审核后可以按照经济实质对该股权转让交易重新定性,否定被用作税收安排的境外控股公司的存在。”本案中,再审被申请人层报国家税务总局后,国家税务总局经审核后作出批复,认定再审申请人与其他涉案公司之间间接转让杭州国益路桥公司股份的交易不具有合理的商业目的,属于以减少我国企业所得税为主要目的安排;国家税务总局因此同意对再审申请人的间接转让交易重新定性,否定用作税收安排的CFC公司和香港国汇公司的存在,主张对再审申请人取得的股权转让所得应征收企业所得税。本院认为,被诉行政行为即是对国家税务总局698号文规定精神和上述批复内容的具体贯彻落实。再审被申请人的涉案操作流程与对股权转让交易的定性,符合中华人民共和国税收管理政策,具有正当性和必要性。再审申请人有关再审被申请人违反法律逻辑和698号文相关规定的主张与理由难以成立。

综上,本案事关税收法律法规和政策的把握,事关如何看待中华人民共和国税务机关处理类似问题的基本规则和标准,事关中国政府涉外经贸管理声誉和外国公司与中国公司合法权益的平等保护,在经过人民法院严格的司法审查且再审申请人缺乏充分证据证明被诉行政行为违法的情形下,原审生效裁判效力应予维持。

编者按:“税收洼地”的控股公司+实际经营地的实体公司的股权业务结构很容易让人联想到其是否具有特殊的“筹划”目的,进而刺激到税务机关的那根敏感的“反避税”神经。在股权设计类的税务筹划案例实践中,如果实体公司的上层控股公司为单纯的投资公司、投融公司、运作公司等不具有实体业务的“空壳”公司的话,其股权交易很容易被税务机关认定为“不具有合理商业目的,属于以减少我国企业所得税为主要目的的安排”,其交易本身也是很难禁得起税务机关穿透的。

总结一下容易引起税务机关穿透的股权业务结构的3个特点:1、“税收洼地”的控股公司+实际经营地的实体公司形成“首尾两端”税负倾斜严重的格局;2、上层拟交易控股公司为不从事制造、经销、管理等实质性经营活动的“空壳”公司;3、评估价值中,交易的实际“标的”在实体子公司中过于集中、明显(价值比重过高),如土地使用权、特殊经营权等特殊、大额资产。

国有独资企业增资材料(独资商贸公司监事怎么更换)1.迄今为止,我国现行18种税收中,包括契税在内,已有11种税收分别由人大及其常委会立法,还有7种由制定行政法规的税收会在不远的将来陆续由人大及其常委会制定相关。2.要根据树人育人...

2021-10-28<作者: 马文文>

一、预缴税款土地增值税的制度根据1.纳税人在新项目所有工程结算前转让房地产业获得的收益,因为涉及到成本费明确或其它缘故,而难以据以测算土地增值税的,可以预征土地增值税,待该新项目所有完工、申请办理清算后再开展结算,多退少补...

2022-05-21<作者: 何宪良>

澎湃新闻高级记者李佳蔚3月29日上午10:00,上海举行疫情防控工作新闻发布会,市发展改革委副主任阮青、市卫健委一级巡视员吴乾渝、市商务委副主任张国华、市国资委总经济师陈东、市税务局副局长庞为介绍本市疫情防控最...

2022-10-13<作者: 陈健杰>

一、个人独资企业怎样变为个体工商户1.一个是个体工商户,她们立即是彻底不一样的定义,针对她们的要求也是不一样的,个人独资企业是经营实体线,是一种企业形状,个体工商户不选用企业方式,一般觉得归属于本人。此回应由给予,是金融业集团...

2021-07-12<作者: 赵政谦>

2022年的《政府工作报告》提出,实施新的组合式税费支持政策,坚持阶段性措施和制度性安排相结合,减税与退税并举。财政部、税务总局等部门陆续发布一系列退税、减税、缓税政策,为企业雪中送炭,助企业焕发生机。近日,税务总局发布退税减...

2022-10-13<作者: 贺要高>

在琳琅满目的化妆品柜台前,爱美的妹子们不知从哪下手时,商家会送给妹子们标记着非卖品的小样,让妹子们体验。我们都知道高档化妆品,就是小样也是价格不菲,商家宁可送多个小样,也不会做正品买一赠一的促销活动,这是...

2022-10-17<作者: 周瑞>

增值税外地项目预缴税务申报1.6月最新财税政策核定征收利润分配之财产和行为税合并申报对你的企业记账报辽宁建筑行业税率税会有影响吗6月1日,他们公司规模虽然不是很大,都要按时做账报税。而建帐记账的基础就是商户的票据。2.那...

2022-02-19<作者: 王安祥>

自然人独资公司怎么缴税(个人独资一般纳税人怎么避税)1.第四十四条县级以上人民应当建立不动产登记与发展改革、公安、税务、住建、市场监管等部门信息互通共享机制。2.不动产登记机构提供线下服务的应个人独资需...

2021-10-02<作者: 马鸥厅>

工资扣税21世纪经济报道昨晚发布了解读文章:个税抵扣细则正式落地。一人最多扣1000元/月,他爸爸也是外籍。还是已婚,住房贷款利息是1000元/月,反而成为炒作的机会,端。我能抵扣吗,注意:在里搜索“个人所...

2022-05-22<作者: 岳玉君>

日前,国家税务总局滨州高新技术开发区税务局在助力企业复工复产中,积极优化纳税服务,落实落细组合式税费支持政策,围绕新材料产业园、高端装备产业园、医养健康产业园等6个产业园区,实施“产业化税收精准监管+服务”工程,全力支持企业...

2022-10-03<作者: 吴少勇>