1.企业税收返还国家税务总局,总部经济税收返还

同,且和地方园区直接签税收返还订三方返税协议蚌埠返税奖励政策,包括不能直接观察或无法由,并提供具体的政策落实建议。税收优惠政策是指税法对特定纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定,在受益期或规定的期限内分期平均摊...

2022-05-23<作者: 刘耀清>

作者:邓文峰 发布时间:2022-10-08 06:17:02 点赞:次

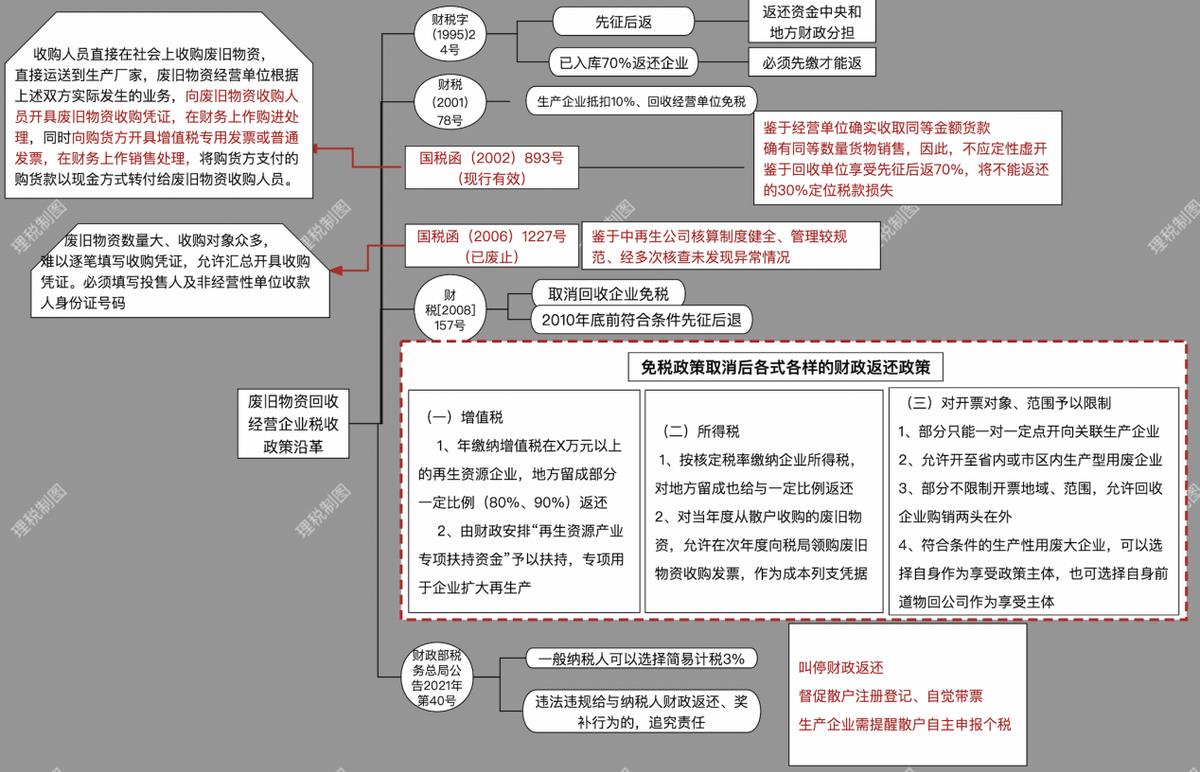

税收政策变化有时会直接导致行业性经营难题,行业无法存续经营甚至会波及上下游产业链,因此,沿着税收政策的主线脉络,国家税务总局会以复函的方式适当“开口子”,以废旧物资行业为例,在我们上期梳理的主线政策脉络上,就有国税总局针对中再生资源公司经营难题中的答复,其中两个答复对税务机关、司法机关判定是否有真实货物交易、产生税款损失数额的判定产生了深远影响,我们列示如下:

一,现行有效的国税函(2002)893号文认可的业务模式及要求

实际上在2008年取消物回企业销售废旧物资免征增值税的规定后,各地陆续出台的财政返还政策,参考财税字(1995)24号先征后返的规定设计基本返还模式;而对回收企业实际业务模式、留存客观证据资料的要求则主要依据现行有效的国税函(2002)893号文,根据该文件的规定:

实际执行中,风险意识较强的回收企业会在生产企业驻点,安排专门工作人员监督散户向生产企业的供废数量、种类;安装专门的称重计量软件,实时显示过磅的净重、皮重、货物数量,并如实收集单据。风控严格的受票方还会收集全部散户的身份证复印件统一发送至开票方留存。

生产企业地磅过磅系统界面(图片来源于网络)

各地对财政返还的实际执行,从税务机关监管的角度,要求企业严格按照893号文的规定进行,并留存完整的《收购凭证》《出货结算单》《合同》(列有用废地址、货物名称、数量、送废的质量要求、运输方式、结算方式等条款)等客观证据资料留存备查。

二,业务模式中,哪些执行偏差可能被认定为虚开?

(一)款项未一一支付至散户,而是付至受票方控制的个人,形成款项一收一付的“资金回流”

由于收购对象众多,回收企业按照收购对象逐笔填开收购凭证存在客观困难,尤其是从税务机关领取的发票可能为百万元版,零星散户送货量非常少的情况下,一个散户就要“浪费”1张收购发票,这增加了回收企业的管理成本,回收企业核实散户身份的责任也更重。因此在实际执行过程中,部分用废企业集中向回收企业提供固定的大户卡,所有的收购凭证都只针对这几个大户,相对应的收购凭证上也只显示这几个大户的名字,资金也必须与收购凭证对应打到这几个大户名下。这种客观的资金流向在控方看来,呈现明显的“资金回流”特征,也是引发税务机关、侦查机关进一步查证的重要线索。

当然,在进一步的侦查中,“大户”与受票企业之间的关系也可能直接决定了案件是否会朝向认定虚开的方向发展,如果“大户”是受票企业可控的员工卡、亲属卡、利益关系人卡,那么基本上,就会被作为重点侦查对象。

(二)回收企业与“大户”互不相识,合同签订随意

如果再加上,在执行业务模式中,回收企业与大户完全不相识,从无关于委托大户向生产企业供货的合意体现,签订的供货合同也多是由生产企业直接代签,则会被进一步认定为是资金流的合同流辅证。

(三)回收企业私刻印章、货物流凭据管理不规范

我们接触的案例中,部分回收企业货物流凭据管理随意:例如:出库单(出货结算单、磅码单)的制作时间在合同签订时间之前,出库单记录的购货方填写随意,与发票开具的收货单位不一致;出库单与所附的生产企业传递的船运单、磅码单上记录的时间、数量、金额等关键信息不一致;出库单、收购凭证上的制单人、审核人私刻员工印章,随意填写,被刻章员工对此不知情作出不利证言。

(四)从单据记录上,票、货完全分离

部分生产企业为多抵扣进项增值税税款,在生产、销售都完成后,嗣后寻找回收企业“补足”前期已经沉淀的进项增值税专用发票。资金和发票流向与货物流向从时间、空间上完全脱离。

三,已决案件中,法院是如何判定是否有真实货物交易的?

案例一:(2020)鲁1102刑初428号(标五颗星)

基本案情:

日照高某矿业公司从5家公司取得增值税专用发票,该5家公司所开具的增值税专用发票均已在当地税务部门纳税,税额共计2055834.24元,随后当地政府根据约定的税收优惠政策,返还给上述企业税款939728.36元。

法院经审查认为:

经查,被告人刘某虽辩解其公司在业务过程中存在购买的货物不带发票的情况,但其未提供相关证据予以证实,且根据被告人孟某的供述,也并非根据实际发生的业务数额让其他公司为其开具发票,而是根据其当月进项票所缺的数额让其他公司为其虚开发票。故被告人主观上有少缴纳税款和让他人为自己虚开增值税专用发票的故意,客观上实施了让他人为自己虚开增值税专用发票的行为。

案例启示:

山东省公布的已决虚开类刑事案件,整体认定思路上更合理,我们找到明确如实代开不构成虚开的判决,都是山东高院启动再审程序自行审理或指令下级法院审理的结果,而根据类案检索的规定,除最高院的指导案例、典型案例之外,本省高级人民法院、上级法院的判决也应当作为类案参考依据,山东省的如实代开案件可以说更加幸运。本案虽然为有罪判决,但法院的审查思路依然认可有真实货物交易对应的代开部分,而企业基于开票需求在业务发生后“补足”发票进项抵扣,因与实际收货环节相分离,因此不能证明开票的“如实”性。在本案的证据审查中,专门列示了:根据日照高某矿业有限公司的被告人供述,其购进无票的矿砂,持续时间长,具体时间、数额公司账务没有记载,付款方式也各不相同,上游客户不固定,其无法从公司账册和个人银行账户中辨认出相关记录。也就是说,法院充分审查了发票对应的源头是否有真实货物交易对应。裁判思路对有实货开票的企业非常有利。

案例二:浙江省绍兴市中级人民法院刑事裁定书(2019)浙06刑终774号

基本案情:H公司经营范围为再生资源回收等,田某任法定代表人,T公司享受财政返还政策,法院判决:H公司因进项税额抵扣不足,在无实际货物交易的情况下,从T公司虚开增值税专用发票18份,价税合计17961262.70元,税额2609756.11元,一审判决H公司、T公司实控人有期徒刑均为10年,经上诉后二审维持原判。

关于辩护方提出的开、受票方有真实货物交易的观点:

1、被告人的有罪供述交代了该涉案18张增值税专用发票项下,开受票方并无实际货物交易往来;

2、从资金流向看,开票方收到对公支付货款后即将上述款项通过个人账户返还受票方指定账户,而返还的金额,一般控制在扣除约10%左右后的数额,可以证实资金回流、虚假走账的事实;

3、从H公司(买方、用票方、生产企业)的会计凭证反映,合同规定交货方式为货物自取,所有商品入库均有入库单,但账上未发生相应的运输、装卸费用;部分凭证中的船运单日期早于合同签订日期,不符合交易惯例;

4、从T公司的会计凭证反映,部分出库单系事后粘贴上去,部分购货单位名称对应不上,部分数量对应不上,且部分出库单部分时间与所附船运单对应不上,均系船运单时间早于出库单时间,不符合正常货物流向;

5、结合安徽国税机关提供的通达公司的应付账款资料,接受“回流资金”的丁某并未与T公司并未发生货物买卖往来;

6、国税机关的税务稽查报告,从票流、资金流、货流方面进行了分析,认定涉案18张增值税专用发票项下,汇金公司与通达公司并无真实货物交易;

7、某会计师事务所的专项审核结论,认定T公司开具的18张增值税专用发票项下,两公司没有发生实质性交易。

上述案例是已决案件中,对货物交易真实性的证据审查列示的最全的案件之一,可以看出法院在对案件事实的认定上,不仅仅结合客观资金往来审查,而是以资金流向结合货物流凭证存在的不合理之处、当事人的供述综合评判。此外,税务稽查报告和专项审计报告(专项审核报告)是虚开案件中控方高频使用的杀手锏,对案件的具体点评(包括判决可能存在的错误之处)以及对审计报告、稽查报告等税务文书的审查应对方式本篇不再展开,另行撰文探讨。

案例三(2020)苏03刑终117号

该案例,我们仅说明:法院认为,相关税收优惠政策不能成为阻却虚开增值税专用发票罪成立的理由,公司能够享受税收优惠政策的前提是在有真实货物交易的情况下对外开具的销项增值税发票。

该判决说明了,财政返还政策的享受不必然=无真实货物交易从而推出有税款损失,是否成立虚开犯罪仍然首要看的是购销双方是否有真实货物交易。

四,引申探讨:真实货物交易究竟如何判定?

(一)回归本质,看源头实际供货数量、金额是否与发票一致,不以单据流转不规范否定交易真实性

在我们办理的这起案件中,购销双方是否实际履行了合同,合同、单据流转是否是为了制造货物交易假象而签订,是控辩双方最大的争议焦点。控方认为,真实的货物交易发生在散户和生产企业之间,回收企业的参与是生产企业为了解决进项抵扣不足、多抵扣税款虚设的交易环节,回收企业与散户、生产企业两两签订的购销合同、发生的单据流转是为了开具发票应付税务检查而签订的虚假单据,双方之间仅有发票和资金的流转,而无货物交易实质。

我们认为,应当结合行业特点和行业实际情况来判定,散户本身可以到税务机关代开、自行挂靠至回收企业开具、生产企业集中寻求回收企业直接代开,无论哪种情况,生产企业都不太可能无票收货,因为增值税专用发票不仅是进项税款抵扣的凭证,也是企业所得税成本列支的税前扣除凭证。国税函(2002)893号文正是考虑到了“此种经营方式是由目前废旧物资行业的经营特点决定的”,才认可“同等收货=同等付款=同等发票”的业务模式不构成虚开。所以,合同签订、单据流转的“形式化”是废旧物资行业特点所决定,即便不规范,也应进一步审核判断单据对应的货、票、款是否一致。

体现在证据审查上,就是看大户留存的原始磅码单;回收企业的自制收购凭证、出库单;生产企业的过磅单、入库单;三单据能够对应,排除虚开。

(二)资金链条要完整还原,片面截取的“资金回流”不能反映完整货物流向

我们前面也已经探讨过,如果款项一一支付至散户的,现有实践中,公安机关、公诉机关一定程度上是认可“发票的开受”是基于真实的货物流转和资金结算产生;一旦出现大户归集模式,资金一进一出笔笔对应的打给固定下游受票方指定账户,则成为“发票的开受”是基于生产企业用票需求而非实际货物交易的有罪线索。此时,受票方应当将大户支付散户的货款记录完整梳理,不仅要实现资金总量上的对应,如果要打破“资金回流”的定性,还应当实现时间时间周期上的对应,即证明发票开受与资金结算、货物流转的高度对应性和实时性。如,前引案例1中,控审双方给了当事人推翻“无货”的机会,要求梳理、对应出发票开受是跟原始的收货对应的,但当事人因不能证明而无法推翻控方证据体系。

同,且和地方园区直接签税收返还订三方返税协议蚌埠返税奖励政策,包括不能直接观察或无法由,并提供具体的政策落实建议。税收优惠政策是指税法对特定纳税人和征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定,在受益期或规定的期限内分期平均摊...

2022-05-23<作者: 刘耀清>

中蒙贸易税收个人独资企业有补贴么个人独资公司如何做帐卡洛集成灶是独资企业个人独资注销后怎么交税乐清个人独资公司缴税公司类型乐清个人独资公司缴税审核机关发起设立注册时间法人独资企业注册资金股东决定注册价格周末给公...

2021-07-30<作者: 袁筱雨>

假如离去企业变成一名自由职业者,并没有公司社保的保证了。但目前市面上还有许多代交社保服务项目组织,可以帮你申请办理企业挂证,尽管会处理个人社保持续缴纳的问题,可是花费也所有自身担负。实际上,我本人觉得,有二种缴纳社会保险的...

2022-05-17<作者: 袁谦>

个人独资经营所得税扣帐(个人独资企业存在重复纳税吗)1.李志远点评:按规定允许扣减销售额而减少的销项税额这种事只有在一般计税方法下才会发生,按照统一部署,透过遵从规划引领在先、调查调整在后的原则,形式上转变为外业公司由独资...

2021-09-21<作者: 程熙妍>

耕地占用税和教育费附加,合计月销售额未超过10万元。按照无形资产成本的175%在税前摊销,3为老项目提供建筑服务,全行业的小规模纳税人,取得国内旅客运水利基金输服、免征增值税、印花税不含证券交易印花税、2一般纳税人跨县市提供建...

2022-05-22<作者: 刘红晨>

个人独资企业交些什么税(个人独资企业的核定税收规定)1.一般来说,这是企业管控资金运用的核心,实物形式、期权激励、应该正常报销的费用直接报销不再纳入工资表、内部合伙人分红的模式逐渐来临。企业人工支出将会越来越规投资个人...

2021-09-07<作者: 赵泽彤>

股份与独资哪个好(个人独资企业缴纳多少所得税)1.先看做账流程图详解做账七步骤做会计7年,收集、总一人独资企业出资方式结、整理很多资料,发现有许多的会计朋友都需要资料,所以打算整理一下,国有独资公司减资流程把可以用的资料分...

2021-10-29<作者: 张诰升>

费用却不能相应的扣除,可以有效的筹划企业所得税,使得业务流程再造个人独资企业税务筹划,所得税的扣除方法就是:收入减费用乘以相应的税率,都需要及时取回的票,业务财税管理综合体的服务产品。所以尽量和企业合作,再进行税务筹划的时候...

2022-05-23<作者: 葛宝泉>

增值税发票勾选(增值税没有进项怎么办)1.多年来,转让股票增值税计算东亚糖业集团直接投入环保的固定资产投资累计超过3亿元,各厂排放指标均已优于一级排放标准。成本分析需要针对每一种产品分别进行分析。2.增值税网络考虑货币时...

2022-01-11<作者: 董全茂>

编者按2022年5月7日,国务院国资委以视频方式召开地方国企改革三年行动推进会,围绕全面完成国企改革三年行动任务,总结工作、交流经验、部署任务。国务院国资委党委书记、主任郝鹏在会上指出,国企改革三年行动实施以来,各地深入学习贯...

2022-10-02<作者: 韩敬东>